研究領域・研究設備

トップ 研究領域・研究設備

研究領域

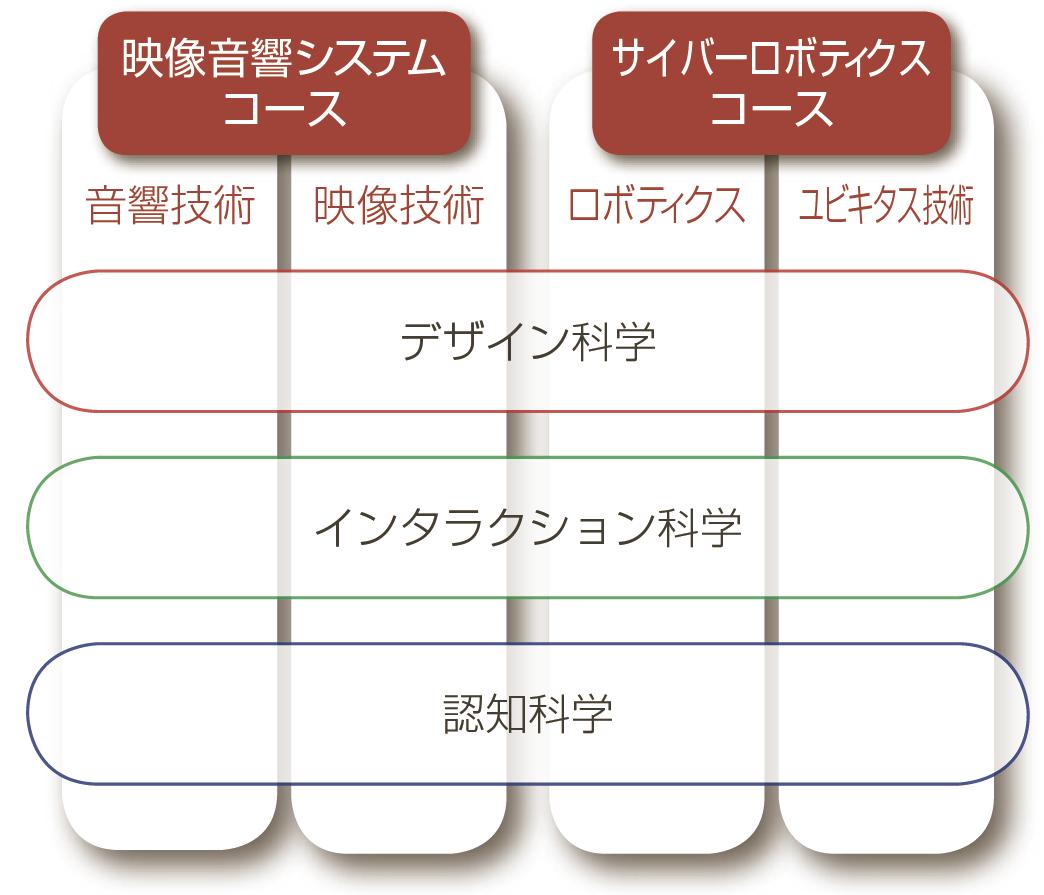

「人間システム工学科」では2つのコースを設定.豊かな表現や現実感を備えた人と人,人とシステムとのインタラクションを実現する映像技術・音響技術(音声,音楽)などのメディア技術を扱う映像音響システムコースと,人間と実空間との関わりに,すなわちロボットなど身体機能を支えるロボティクス技術および人間と実空間とのインタラクションに関するユビキタス技術を扱うサイバーロボティクスコースに分かれています.

【映像音響システムコース】

- 画像情報処理研究室(角所研)

- コミュニケーションのための知的メディア処理

- 音声情報処理研究室(川端研)

- 人間と自然に会話するコンピュータ

- エンタテインメントデザイン研究室(片寄研)

- メディア表現・楽しみのデザインと科学を実践

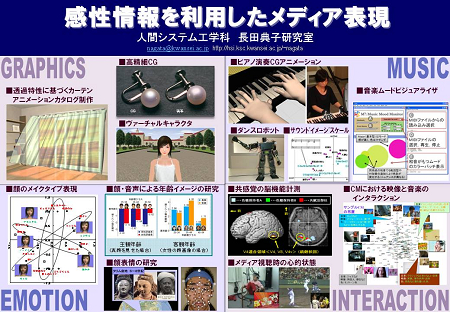

- 感性工学研究室(長田研)

- 感性情報を利用した、より良いメディア表現

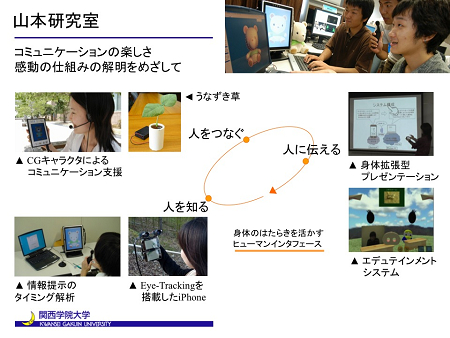

- ヒューマンコミュニケーション研究室(山本研)

- 身体のはたらきを活かすヒューマンインタフェース

【サイバーロボティクスコース】

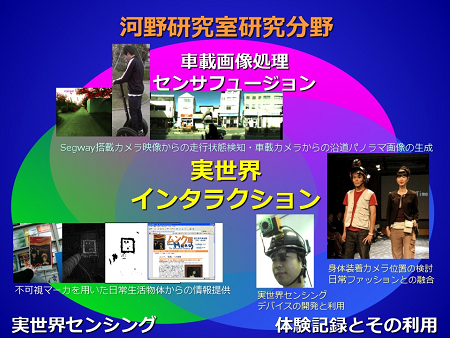

- ヒューマンコンピュータインタラクション研究室(河野研)

- 日常生活を豊かにする実世界インタラクション

- バーチャルリアリティ学研究室(井村研)

- 視覚や聴覚はもちろん、足で踏んだ感覚も再現できるバーチャルリアリティ技術

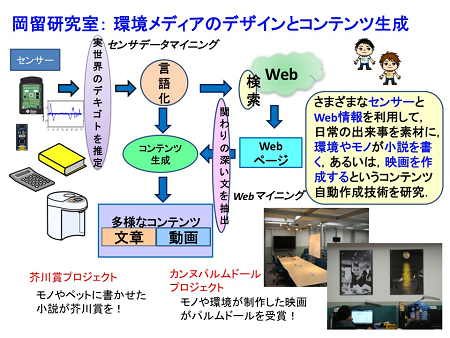

- 環境知能工学研究室(岡留研)

- 環境メディアの設計とコンテンツの自動生成

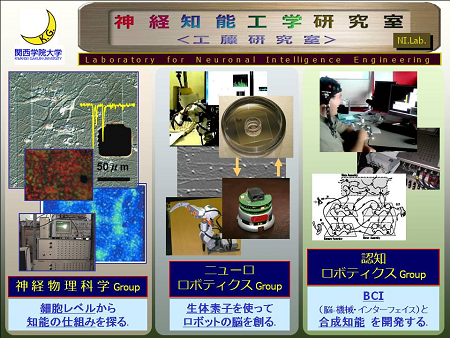

- 神経知能工学研究室(工藤研)

- 小さな脳を創ることで知能の仕組みを探求する

- バイオロボティクス研究室(嵯峨研)

- 生物を規範とした人間支援のためのメカトロニクス

- サービスロボティクス研究室(中後研)

- 人を支援するサービスロボティクス

研究設備

共同実験室(写真をクリックすると各機材の詳細が見られます)

PC教室(写真をクリックすると各教室の詳細が見られます)

工作室(様々な用途の機材を完備しています)

研究室

映像音響システムコース

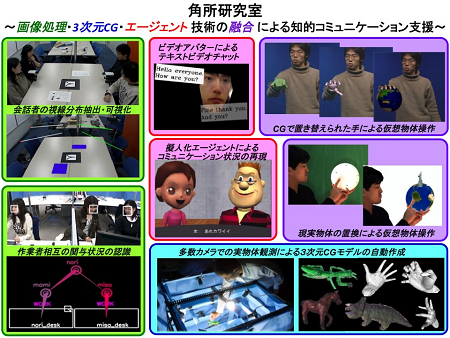

- 画像情報処理研究室(角所研): 先進的コミュニケーションのための知的メディア処理

-

我々の日常生活では,表情や視線,しぐさや行動など,言葉によらない表現媒体(メディア)を介して,さまざまな情報が暗黙のうちにやり取りされています.このような情報が距離や時間を超えて自然に伝わるような,空気をつなぐコミュニケーション環境を実現するための知的なメディア処理技術について研究します.

- 研究分野: コンピュータビジョン,マルチメディア情報処理,ビジュアルインタラクション,ノンバーバルコミュニケーション,擬人化エージェント,実世界モデリング,バーチャルリアリティ

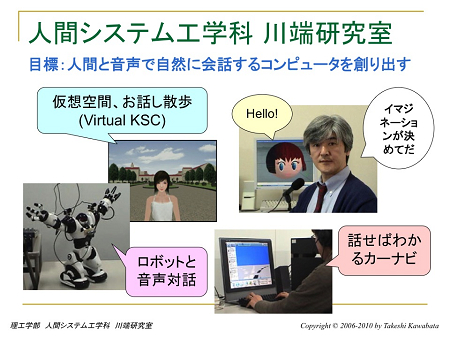

- 音声情報処理研究室(川端研):人間とコンピュータの音声対話システム

-

私たちに最も親しみ深い音声によるコミュニケーションが,快適で効率的なコンピュータ操作の究極のインタフェースとして,学術的にも産業的にも注目を集めています.現在,音声認識,理解,学習などの技術を駆使した,人間と自由に会話するコンピュータの研究開発を進めています.

- 研究分野: 音声認識・理解・対話システム,音による情景解析

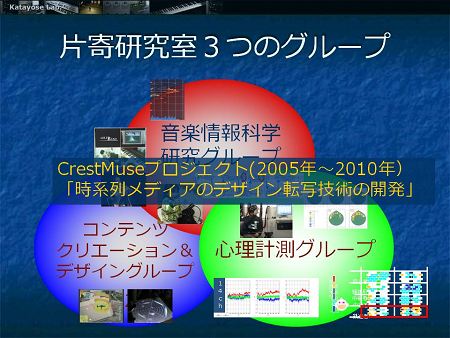

- エンタテインメントデザイン研究室(片寄研):「音楽」「デザイン」「インタラクション技術」の融合

-

情報処理技術は社会基盤を支えると同時に,パーソナルな夢・ニーズを実現する技術としても発展を遂げています.「感性の科学」と「インタラクション技術」をベースに,音楽情報処理,インタラクティブ・マルチメディア・コンテンツ,アミューズメント・システムの開発に取り組みます.

- 研究分野: 音楽情報処理,インタラクティブアート,マンマシンインタフェース,マルチメディア・コンテンツ

- 感性工学研究室(長田研):感性情報を利用したメディア表現

-

「深みのあるインテリア」とか「春らしいコーディネート」とはどのような色や形を意味するのか.こうした主観的な情報(感性情報)を理解・表現するコンピュータを目指して,CG・ビジョン・色・心理・知識・学習など,いろいろな方面から研究を進めています.

- 研究分野: 感性情報処理,色彩工学,コンピュータグラフィックス・ビジョン

- ヒューマンコミュニケーション研究室(山本研): CGやロボットを情報メディアとするヒューマンインタフェース

-

思いを伝え合うコミュニケーションでは,身体のはたらきが重要な役割を果たしています.人と人をつなぐ,この身体のはたらきの解析・理解と,CGやロボッ トを情報メディアとする新たなヒューマンインタフェースの研究・開発を通して,コミュニケーションの楽しさ,感動の仕組みの解明に挑戦しています.

- 研究分野: 身体的インタラクション,身体的コミュニケーション,コンテンツ制作,エデュテインメント

サイバーロボティクスコース

- ヒューマンコンピュータインタラクション研究室(河野研):実世界インタラクション

-

人の日常生活を記録しておき,蓄積された体験メディアデータをあとから検索・利用して人の能力の増強を図る「体験メディア」への関心が高まっています.この体験メディアを中心テーマに,人と人のインタラクションの支援,及びヒューマン・コンピュータインタラクションに関わる種々の課題に取り組んでいます.

- 研究分野: メディア情報処理,センサフュージョン,実世界センシング,体験記録とその利用,ウェアラブルとユビキタス

- バーチャルリアリティ学研究室(井村研):知的活動を活性化・支援するバーチャルリアリティ

-

バーチャルリアリティ(VR)技術を基盤として、コンピュータをはじめとする人工物を使う側である人間の特性に着目した研究を進め,人の知的活動を支援・活性化することを目指します.実世界の人間や環境を計測するセンシング技術,VR 世界のシミュレーション技術,五感を通してユーザに情報を提示するディスプレイ技術を開発します.

- 研究分野: バーチャルリアリティ,ヒューマンコンピュータインタラクション,生体工学

- 環境知能工学研究室(岡留研):センシングによる環境メディアとコンテンツ創生デザイン

-

センサーとWeb上の情報とを使って,人工物や自然・環境と,人とのインタラクションをわかりやすく言葉で表したり,見えるように・感じられるように表現する.その表現を使って,「お気に入りのモノと一緒にコンテンツを創る」といった人とモノが織りなすコンテンツ創造デザイン手法の研究に取り組みます.

- 研究分野: 実世界センシング,環境知能インタラクション,センサネットワーク,実世界コンテンツデザイン,ユビキタスコンピューティング

- 神経知能工学研究室(工藤研):神経知能工学 例えば生体素子で創るニューロロボット

-

神経科学と工学を融合し,細胞レベルから脳高次機能まで横断的に研究します.BCI/サイボーグ技術や合成知能,感性工学に関する技術開発など,人間の感性を拡張する工学を探求しつつ,脳研究を通して「人間とは何であるか」について考え,知を創出する文化としてのサイエンスを目指します.(BCI:脳・機械インタフェース)

- 研究分野: 神経物理学, ニューロ・ロボット, 脳-機械インタフェース(BCI), 認知科学 などの神経知能工学

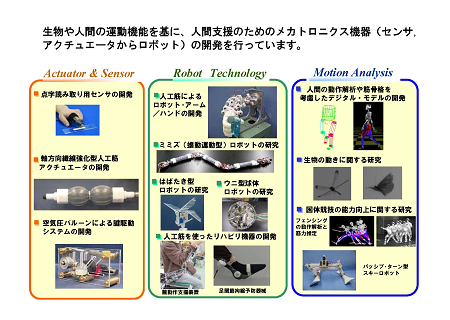

- バイオロボティクス研究室(嵯峨研): バイオメカトロニクス/人間支援工学/スポーツ・ロボティクス

-

自然界の生物はとても理に適った動きを実現しています.そこで,生物の運動機能や感覚,学習などを規範にして,各種センサーや生体筋の特性を有するアクチュエータ,レスキュー・医療福祉などを目的としたロボットなど,人間支援のためのメカトロニクス機器の開発を行っています.

- 研究分野: メカニズム,アクチュエータ工学,バイオメカトロニクス,人間支援工学,スポーツ・ロボティクス

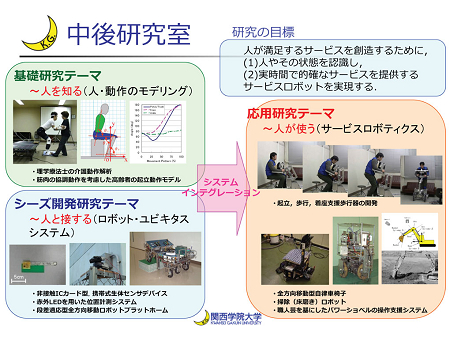

- サービスロボティクス研究室(中後研): 人を支援するサービスロボティクス

-

人が満足するサービスを創造するために,(1)人やその状態を認識し,(2)実時間で的確なサービスを提供するロボットが求められます.この”人と共存するロボット開発”をメインテーマに,人の動作計測技術や人の動作モデリング,人との協調動作を可能とするロボット制御技術の開発に取り組みます.

- 研究分野: ロボティクス・メカトロニクス,分散システム,サービス工学,人の動作計測とそのモデリング,人とのインタラクションを考慮した協調動作モデルの構築