|

|

| 研究紹介 |

音楽と脳

日常生活で音楽を耳にしない日は限りなく少ないと思われます.本研究室のテーマの一つとして音楽と脳の関連性について解明していきます.

①音楽聴取時の脳活動

ミニマルミュージック聴取時における脳活動をfNIRSを用い計測しています。 その特徴として、聴取者は「浮遊感を感じる」というような主観的な経験を述べています。

この「浮遊感」とはどのような経験なのか、科学的検証は行われていません。 そこで、聴取者が心地よいと感じる音楽や不快と感じる音楽などの音楽聴取時における脳活動と比較することにより検証を行っています。

②音楽演奏時の脳活動

音楽演奏は,音楽を愉しむ一つの要素と言えます.現在では,音楽療法にも取り入れられていますが,具体的にヒトの脳に与える影響について詳細な検討はなされてきませんでした.

本研究室では,日本が古来から利用してきた和太鼓を利用して演奏がヒトの脳に与える影響について検討していきます.具体的には和太鼓とおもちゃのパッド,リズムを比較し,どのような要因が影響しているのかを検証しています.

Fig.1. 和太鼓演奏時のfNIRS測定風景

虚偽検出の計測手法と検出メカニズム

・日本国内で犯罪捜査に利用されている虚偽検出の検出精度を向上させる研究を行っています.具体的には,下記の2点を重点的に検討しています.

① 虚偽検出の計測手法

現在,虚偽検出に利用されている自律神経系の生理指標 (脈波・心拍・呼吸・皮膚電気活動) による判別手法の向上,自律神経系以外の生理指標としてfNIRSやfMRIやERPなどを利用した新たな虚偽検出時の計測手法についても検討行っています.

ここでは,fNIRSを利用した虚偽検出実験についてご紹介します.

Fig.2. fNIRS測定中の風景

まず,被験者に模擬的に物を盗ませる課題を行わせます.その後,実際に盗んだ物とそれ以外の物の写真を見せていきます.その時の脳活動をfNIRSにより計測した加算平均波形の個人例が下記のFig.3になります.

Fig.3. 質問別の加算平均波形例

実際に盗んだ物に対する質問 (裁決質問) とそれ以外の物についての質問を比較した場合,前頭前野では裁決質問時の血流レベルの方が高い結果が得られています.

② 検出のメカニズム

現在,日本ではConcealed Information Test (または,guilty knowledge test)という質問法を利用して虚偽検出検査を行っています.しかし,その検出メカニズムは未だ解明されていません.本研究室では,記憶・情動・注意・認知という従来の心理学において研究されてきた観点から,検出メカニズムを解明していきます.

テレビゲーム実施時の熟達者と非熟達者の脳活動の比較

近年,テレビゲームは家庭におけるエンタテインメントの一翼を担うと同時に,産業としても日本の重要な位置を占めるに至っていますが,テレビゲームによるヒトへの影響は詳しくわかっていません.

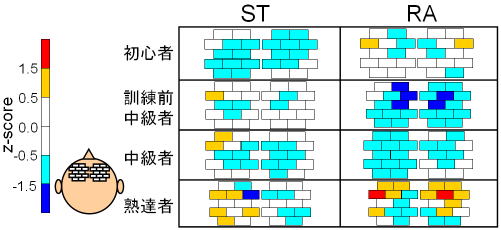

本研究室ではテレビゲームのヒトへの影響を熟達度という観点からアプローチすることによって,テレビゲームがヒトの脳に及ぼす影響の調査,「熟達」についての新たな知見の獲得を目指して

研究を行っています.その結果,従来の研究ではテレビゲーム中の前頭前野の活動は低下すると報告されていましたが,本研究では初心者,中級者では前頭前野の活動は低下するが,熟達者では上昇するという結果を得ています.下記のFig.4にその結果を示します.

Fig.4. 熟達度別に見るテレビゲーム中の前頭前野の活動

顔の認知

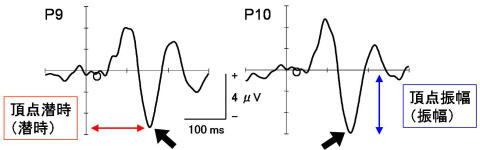

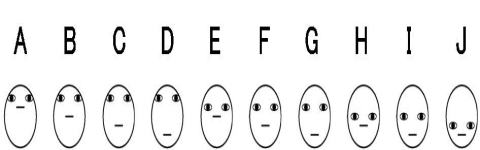

ヒトは顔を見ることによって、個体識別や、その個体の情動を認識することができます。このような顔認知の能力は、ヒト社会における円滑な生存のために必要不可欠ですが、その仕組みの全てが明らかにされているわけではありません。本研究室では、精神生理学的手法を用いて顔認知の仕組みを研究しています。ここでは、顔を見た時に生じる脳電位変化

(N170) を指標とした、顔パタン認知の研究を紹介します。

Fig. 1. 左後側頭部 (P9) と右後側頭部 (P10)で記録されたN170の例(矢印)。原点Oは顔パタンが呈示された時点を示す。顔パタン呈示後170ミリ秒前後でピークになる電位変化の頂点潜時と頂点振幅を計測する。

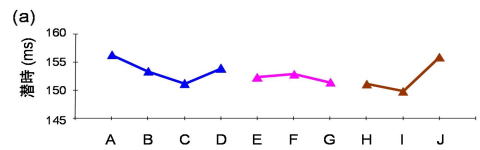

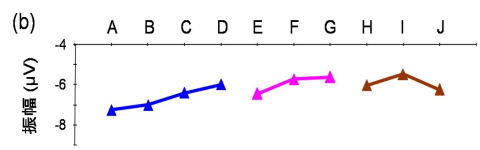

Fig. 2. 顔模式図(A ~ J) に対する、(a) N170潜時、(b) N170振幅の被験者間平均 (N = 16)。顔パタンのパーツが同じであっても、その配置によってN170の頂点潜時と頂点振幅が異なる。このことは、顔パタンが目に映ってから170ミリ秒後には、顔パタンの違いが脳内で処理されていることを示す。

報酬と精度要求がパフォーマンスに与える影響

一般的に報酬や精度要求はヒトのパフォーマンスを向上させる要因とされています. 現在コンピュータを利用する場が増えており, タイピング作業がコンピュータでの作業効率に関わっていることからキーボードからの入力に着目し,

fNIRSを用いて報酬と精度要求がパフォーマンスに与える影響を検討しています.

fNIRSを利用したBrain Computer Interfaceの構築

BCI (Brain Computer Interface) とは脳機能計測によって得られた情報を元に脳と機械を直接つなぐ技術のことです.この技術はインタフェースの開発や介護医療システムなど様々な分野での応用が期待されています.本研究室ではBCI

を,非侵襲,安価,被験者の負担が低い状態で実現するためにfNIRS という脳機能計測手法を用いて構成することを目指しています.

|

|

|

|